Photos "In the mood for Cannes": L'équipe du film "Je veux voir".

Alors que dehors des rafales de vent et des pluies torrentielles s’abattent sur la Croisette, je profite de ces quelques minutes de calme pour écrire : un silence, une pause dans la frénésie cannoise presque déstabilisante me faisant réaliser que cette vie irréelle ne dure que l’espace

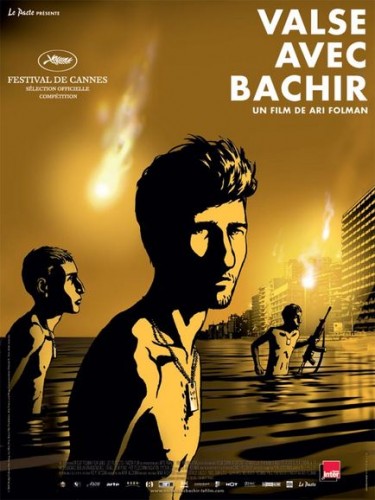

de 12 jours et s’achèvera dans ce qui me semble être une délicieuse éternité, que la réalité peut reprendre ses droits, qu’elle le fera. Quelques minutes pour faire un flash-back sur toutes ces images de vie et de cinéma contrastées, fortes dans les deux cas, lumineuses (dans le premier cas) et sombres (dans le second), oniriques (dans le premier cas) et cauchemardesques (dans le second). Entre apesanteur réelle et pesanteur fictive, écartelée entre des émotions que même la tempête ne balaiera pas, tout juste se fera-t-elle l’écho de leur puissance, de leur violence presque fascinante. Quelques minutes donc pour évoquer la projection de cet après-midi dans la section Un Certain Regard : « Je veux voir » réalisé par Joana Hadjithomas et Khalil Joreige dans lequel « joue » Catherine Deneuve.

Pitch par l’équipe du film : « Juillet 2006. Une guerre éclate au Liban. Une nouvelle guerre mais pas une de plus, une guerre qui vient briser les espoirs de paix et l'élan de notre génération. Nous ne savons plus quoi écrire, quelles histoires raconter, quelles images montrer. Nous nous demandons : " Que peut le cinéma ? ". Cette question, nous décidons de la poser vraiment. Nous partons à Beyrouth avec une " icône ", une comédienne qui représente pour nous le cinéma, Catherine Deneuve. Elle va rencontrer notre acteur fétiche, Rabih Mroué. Ensemble, ils parcourent les régions touchées par le conflit. A travers leurs présences, leur rencontre, nous espérons retrouver une beauté que nos yeux ne parviennent plus à voir. Une aventure imprévisible, inattendue commence alors…. ».

Lors de la présentation du film au public, Khalil Joreige a déclaré : "Nous sommes très émus de présenter ce film aujourd’hui. Nous remercions Thierry Frémaux et l’équipe du Festival. Pour nous, ce film est une vraie aventure cinématographique qui, vous le verrez, devient de plus en plus intense et surprenante. Nous tenons à remercier Catherine Deneuve pour sa générosité et son audace, pour nous avoir permis de faire ce film." Et Joana Hadjithomas de conclure : "Je dédie cette projection à ceux qui auraient voulu être avec nous : notre équipe, nos familles, nos amis qui n’ont pas pu faire le voyage à cause des derniers événements."

C’est donc de nouveau en miroir du monde pour reprendre les termes de Steve Mc Queen, le réalisateur de « Hunger » dont je vous parlais avant-hier que se positionne ce film. Un miroir dans lequel se reflètent et s’influencent intelligemment sa beauté et sa laideur, sa vérité et sa mythologie, sa réalité et sa fiction. « Je veux voir » est en effet un film inclassable qui mélange intelligemment fiction et documentaire, un mélange duquel résulte alors une impression troublante qui ne nuit pas au propos mais au contraire le renforce, paradoxalement le crédibilise. Un Certain Regard. Le nom de cette sélection était parfaitement choisi pour accueillir ce film. De regards il y est en effet beaucoup question. Celui magnétique, troublé, inquiet, empathique, curieux de Catherine Deneuve. Un regard certain, en apparence en tout cas. C’est donc son regard ( elle est tantôt filmée de face, tantôt en caméra subjective) qui guide le nôtre. Le film commence ainsi : Catherine Deneuve est filmée de dos, à la fenêtre, à Beyrouth qu’elle regarde et surplombe. De dos avec cette silhouette tellement reconnaissable, celle de l’icône qu’elle représente pour les cinéastes qui l’ont choisie. Elle dit alors qu’elle veut voir. Elle veut voir les traces de la guerre. Elle veut voir ce qui ne lui paraît pas réel à travers l’écran de télévision (décidément, les films se répondent, troublant écho à celui d’hier).

Cette rencontre ensuite avec Rabih Mroué qui sera son guide et chauffeur sonne tellement juste, semble tellement éclore sous nos yeux que nous sommes presque gênés d’être là et en même temps captivés. Catherine Deneuve, son personnage, qu’importe, demande si elle peut fumer autant par politesse que pour amorcer une conversation, une complicité, puis elle s’interroge sur le fait que Rabih ne mette pas de ceinture. Il lui explique que depuis la guerre les principes ont un peu volé en éclats. Elle précise qu’elle n’est pas pour l’ordre mais que c’est quand même dangereux. Son visage ne trahit presque aucune émotion et n’en est justement que plus émouvant, de même lorsqu’elle demande pour la deuxième fois si elle peut fumer et reparle de la ceinture de sécurité après un évènement dangereux. Comme si ces propos trahissaient sa peur et la rassuraient, leur réitération les rendant tragiquement drôles. Son ton posé contraste avec l’inquiétude que trahit ses paroles.

Peu à peu ils s’éloignent de Beyrouth, on leur interdit de filmer, ou le scénario prévoyait qu’on fasse croire qu’on leur interdisait de filmer. Le résultat est le même. Nous ne savons pas. Que ce soit fictif ou réel l’essentiel est que cela soit tellement évocateur. Un avion passe et émet un puissant fracas, comme une bombe que l’on lâcherait. Catherine Deneuve sursaute et pour la première fois ou presque son corps trahit sa peur. Le chauffeur lui explique que l’avion israélien a passé le mur du son, que le but est juste de faire peur. Rare évocation de la situation politique. Le film est là pour nous permettre de voir, pas pour nous prendre à parti ou expliquer. Juste voir la désolation après et à travers la beauté. Juste pour voir ce contraste violent et magnifique.

Que ce soit Catherine Deneuve ou son personnage qui sursaute en entendant cet avion, peu importe, la peur se transmet, traverse l’écran, nous atteint, comme le sentiment de désolation de ces carcasses d’acier et de ferrailles que des pelleteuses charrient longuement, symboles de tant de vies et de passés volés en éclat, abattus, piétinés, niés.

La relation semble se nouer entre les deux personnages ( ?) sous nos yeux , entre les deux êtres ( ?) peut-être, une relation faîte de pudeur, d’intensité créée par la peur, la force de cette rencontre, son caractère unique et son cadre atypique (la scène où il lui dit les dialogues de « Belle de jour » en Arabe, où il en oublie d’être attentif et se retrouve dans un endroit miné est à la fois effrayante et sublime, poétique et terriblement réaliste, l’instant poétique, cinématographique qu’ils vivent renforçant la peur créée par la soudaineté du surgissement d’une terrible réalité, potentiellement fatale). Une relation entre deux réalités, le cinéma et la réalité. Une belle rencontre en tout cas. Comme deux personnages de cinéma. Si réels (nous croyons vraiment à leur relation) et si cinématographique (ils forment sous nos yeux un couple qui pourrait être tellement cinématographique).

La fin (Catherine Deneuve se rend à une réception en son honneur après cette journée que l’on devine si intense et éprouvante) pourrait être le début d’une fiction, une des plus belles fins qu’il m’ait été donné de voir au cinéma, qui prouve la force d’un regard, un regard décontenancé, un regard ébloui par les lumières d’une fête tellement décalées après celles de la journée, un regard qui cherche la complicité de celui devenu un ami, un regard qui cherche la réalité de ce qu’il a vécu ou ressenti dans celui d’un autre, un regard qui nous embarque dans son tourbillon d’émotions et d’intensité, tandis qu’un officiel obséquieux (non?) évoque « la formidable capacité de résilience des Libanais » comme il évoquerait la pluie et le beau temps. Le regard alors tellement passionné de Catherine Deneuve contraste avec la banalité du discours de ce dernier. Oui, un certain regard. Tellement troublé et troublant et expressif lorsqu’il croise le regard attendu qu’il ouvre une infinitude de possibles, qu’il ouvre sur le rêve, qu’il ouvre sur la puissance du cinéma, des images, d’une rencontre, qu’il ouvre sur un nouvel espoir. "Toute la beauté du monde". Malgré tout.

La présence presque "improbable" et "onirique" de Catherine Deneuve comme l’ont définie les réalisateurs est à la fois un écho à la beauté du sud et un contraste saisissant avec le spectacle de désolation des paysages en ruine, des vies dévastées. Elle y apparaît en tout cas magnifique de dignité et de courage. Oui, une belle leçon de dignité et de courage mais aussi de cinéma et d’espoir…

Un film qui est dramatiquement (encore une fois) d’actualité alors que le Liban vit de nouveau une situation explosive, qui montre ce que l’on regarde parfois sans voir.

Le mélange si habile de fiction et de documentaire, de mémoire historique et de mythologie cinématographique, en fait un film, un témoignage aussi, inclassable, captivant, troublant, jamais didactique, un film que l’on veut voir, et que l’on voudrait revoir, juste pour ce dernier regard échangé…

Et puis en sortant, je me suis retrouvée à l’extérieur de la salle en même temps que Catherine Deneuve. Moi qui ne le fais jamais (autrement que lorsque les équipes de films sont sur une scène ou dans une salle de cinéma), j’ai pris une photo. Juste pour immortaliser cet instant. Retenir ce regard. Celui du film ou de la réalité, ou des deux subtilement liés, d’un moment intense en tout cas…

Catherine Deneuve à la sortie de la projection de "Je veux voir". Photo "In the mood for Cannes"